L’intervention des USA au Vénézuela : la fin de la souveraineté des États

Les récents événements au Venezuela ont été commentés de façon purement partisane. Ceux qui détestent Nicolás Maduro ont applaudi à son kidnapping, ceux qui l’apprécient ont crié au scandale. Deux façons également détestables de passer à côté de l’essentiel. L’essentiel en effet n’est pas de savoir si Maduro est un « good guy » ou un affreux dictateur, mais de comprendre qu’avec cet enlèvement on est entré définitivement dans une ère nouvelle : celle où la souveraineté des États n’est plus reconnue par la puissance dominante.

L’enlèvement de Maduro a eu lieu le 3 janvier, trente-six ans jour pour jour après celle du président panaméen (et ancien informateur de la CIA) Manuel Noriega. Mais aussi un mois après la grâce accordée par le même Donald Trump à l’ancien président du Honduras Juan Orlando Hernández, condamné en 2024 à quarante-cinq ans de prison pour trafic de drogue par un tribunal new yorkais. Donald Trump a décidé de cette intervention militaire, baptisée « Absolute Revolve », sans tenir compte du droit international (il est vrai très maltraité depuis plusieurs décennies) et même sans consulter le Congrès, comme la Constitution l’y obligeait en principe. Elle lui a permis de réaliser l’enlèvement du président en exercice d’un État souverain. La vraie leçon de ce kidnapping, c’est que Washington revendique désormais le droit d’agir unilatéralement partout où il le veut, y compris contre des États souverains ou des pays alliés. Dès leur fondation les Nations Unies s’étaient définies comme une « ligue d’États souverains ». S’il n’y a plus d’États souverains, elles n’ont plus de raisons d’être.

C’est aussi un coup de force contre la démocratie, puisque celle-ci repose sur la souveraineté populaire : le Venezuela n’appartient en toute rigueur ni à Trump ni à Maduro, mais d’abord au peuple vénézuélien. Trump n’a pas appelé à de nouvelles élections au Venezuela, il a préféré annoncer aux Vénézuéliens que c’est désormais lui qui dirigerait leur pays.

Les trumpistes européens sont généralement souverainistes. Ils devront désormais s’accommoder d’un président qui, en matière de souveraineté, ne reconnaît que la sienne. Alors que les partis populistes italiens ou espagnols se sont ouvertement réjouis de l’enlèvement de Maduro, seule Marine Le Pen a eu le courage de déclarer : « Il existe une raison fondamentale pour s’opposer au changement de régime que les États-Unis viennent de provoquer au Venezuela. La souveraineté des États n’est jamais négociable, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent. Elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe aujourd’hui pour le Venezuela, pour n’importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude ».

L’alibi du « narcoterrorisme »

L’accusation lancée contre Maduro d’être l’un des chefs du « narcoterrorisme » n’a convaincu personne : le Venezuela n’est pas un producteur de cocaïne et aucun pays d’Amérique latine ne fabrique de Fentanyl. L’accusation d’être le chef d’un prétendu « cartel des Soleils » a d’ailleurs été discrètement abandonnée au moment de son inculpation. Pour expliquer l’enlèvement de Maduro, l’ambassadeur américain auprès de l’ONU a invoqué une autre raison : les États-Unis, a-t-il tout bonnement déclaré, « ne peuvent pas avoir des adversaires qui contrôlent les plus grandes réserves de pétrole au monde » !

Le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales prouvées de pétrole (303 milliards de barils, soit 17 % du total mondial). Leur exploitation est certes dans un état lamentable, car les prix mondiaux actuels ne rendent rentables ni son extraction ni son raffinage. Mais une infrastructure pétrolière peut être reconstruite quand on en possède les clefs. Même si les États-Unis sont autosuffisants dans ce domaine, le contrôle stratégique du pétrole vénézuélien est de première importance. D’autant que la Chine était jusqu’ici le principal acheteur du pétrole vénézuélien (entre 55 et 90 % selon les mois).

L’enlèvement de Maduro est surtout de nature à montrer que la politique de Donald Trump n’a rien d’une politique isolationniste. L’isolationnisme aux États-Unis trouve son origine dans le célèbre discours prononcé en 1796 par George Washington au moment de quitter son mandat, pour adjoindre les Américains de « ne s’engager en aucune façon dans des alliances permanentes (no entangling alliances) avec aucun pays étranger ». « Notre grande règle de conduite, vis-à-vis des nations étrangères, est d’avoir avec elles le moins possible de relations politiques, tout en développant nos rapports commerciaux […] L’Europe a une série d’intérêt primordiaux qui ne signifient pas grand-chose pour nous [..] Il serait donc insensé de notre part de nous engager par des liens artificiels à prendre part aux vicissitudes de sa politique ou aux multiples combinaisons qu’engendrent ses alliances et ses inimitiés ». Trump n’adhère pas du tout cette position. Ce qu’il retient du discours de Washington, c’est que les États-Unis ne doivent pas s’engager dans des alliances qui ne leur seraient pas profitables.

Ce n’est bien sûr pas nouveau. Les États-Unis sont depuis longtemps habitués à intervenir dans les affaires du monde. Depuis 1947, ils même ont participé à plus de 70 changements de régime, en violation flagrante du droit international ! Pascal disait que la force sans le droit est injuste – mais le droit sans la force nécessaire pour l’instituer et le garantir n’est qu’un mirage ou un vœu pieux.

Trump est interventionniste comme l’ont été presque tous ses prédécesseurs, mais il l’est d’une façon nouvelle. D’une part, il souhaite se borner à des interventions rapides (quelques semaines pour l’Iran, quelques heures pour Maduro), sachant que sa base électorale n’acceptera pas un enlisement du type Vietnam ou Afghanistan. D’autre part, et surtout, il abandonne sans état d’âme le vernis idéologique ou moral dont les Américains étaient jusqu’ici coutumiers. Abandonnant toute hypocrisie, il ne prétend pas se battre pour imposer « la démocratie libérale et la liberté » (freedom and democracy). Et c’est sans aucun souci de justification idéologique ou morale qu’il s’arroge un droit quasi souverain sur le destin politique de tous les États qui ne lui déplaisent.

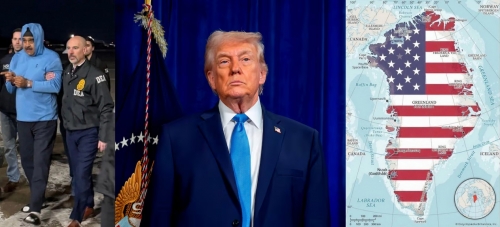

Trump a annoncé que les États-Unis vont désormais « diriger » le Venezuela. Il n’a pas dit comment (Marco Rubio comme gouverneur ?). Dans l’immédiat, l’enlèvement de Maduro est un précédent dont la Chine pourra se prévaloir lorsqu’elle envahira Taiwan, et dont Poutine pourra se servir pour ridiculiser les prétentions des Occidentaux à lui donner des leçons en matière de respect des frontières. A Kiev, Zelensky a déjà suggéré à Donald Trump de faire enlever le président tchétchène !

Cette tactique est en revanche en parfaite consonance avec les orientations de la nouvelle « stratégie de sécurité nationale » (National Security Strategy) rendue publique le 5 décembre dernier par la Maison-Blanche. Les États-Unis y font savoir sans états d’âme que l’hémisphère occidental est désormais leur zone d’influence exclusive – leur chasse gardée. Les « réseaux d’alliance et alliés » des États-Unis y sont mentionnés à la rubrique « moyens à la disposition de l’Amérique pour obtenir ce que nous voulons », ce qui a le mérite de la clarté. Révélateurs sont les mots utilisés par Stephen Miller, conseiller politique de Trump, pour justifie l’intervention américaine à Caracas : « Nous vivons dans le monde réel, un monde régi par la force, la puissance et le pouvoir ». Ce qui signifie clairement que les droits de l’homme, les considérations morales et l’État de droit n’appartiennent pas au « monde réel ».

Business first !

Trump en raisonne en hommes d’affaires, en termes de deals et de profits. Abandonnant aussi la doctrine du libre-échange, il utilise les tarifs douaniers pour en faire des outils de politique et de géostratégie. Dans tous les domaines, les États-Unis assument désormais un réalisme brutal : seuls comptent les rapports de force. On peut parler de « loi du plus fort » ou de « loi de la jungle », ou encore de retour à l’« état de nature » tel que le concevait Thomas Hobbes. Mais on peut aussi se demander si ce tournant radical ne marque pas plus simplement un retour à une conception réaliste de ce qu’est véritablement la politique, dont le moteur et la marque caractéristique ont de tout temps été l’inimitié.

Le tournant majeur est donc celui-ci : Washington veut toujours pouvoir intervenir partout dans le monde où il le veut, mais ne prétend plus agir en garant d’un ordre normatif universel. Il n’agit plus en défenseur de l’ordre libéral international mis en place après 1945, mais en fonction de ses seuls intérêts nationaux et régionaux. Qu’importent les frontières et les États amis ou alliés, seuls comptent les intérêts de l’Amérique. Comme l’a écrit l’ancien secrétaire d’État Pierre Lellouche, « cette Amérique a volontairement abdiqué son rôle de leader du “monde libre”, et plus encore de garant d’un ordre international reposant sur des règles. Ce qui compte, ce sont ses intérêts ». Dans ce contexte, la légalité internationale n’est qu’un instrument comme les autres, au même titre que le dollar ou l’extraterritorialité du droit américain.

A qui le tour maintenant ? La prochaine intervention américaine visera-t-elle l’Iran, Cuba, le Groenland, la Colombie ou le Mexique ? Le Groenland est un territoire constitutif du royaume du Danemark (il l’était déjà avant que ne soit proclamée l’Indépendances des États-Unis !) Il recèle 1,5 million de tonnes de « terres rares » (contre 2 millions aux États-Unis). Outre son intérêt géostratégique évident, son annexion par Washington permettrait aux États-Unis de devenir le pays le plus vaste de la Terre (22 millions de km2, contre 17 millions à la Russie et 9,5 millions à la Chine). Pourquoi le Groenland ? Réponse de Trump : « Parce que les États-Unis en ont besoin ». C’est aussi simple que cela. Le Danemark est aussi membre de l’OTAN. Et alors ?

Trump parle déjà de « mon hémisphère », comme il dirait « ma femme » ou « ma voiture ». Pour revendiquer tous les droits dans les pays d’Amérique latine, qu’il considère comme son arrière-cour, il allègue la célèbre « doctrine Monroe ». Mais l’interprétation qu’il en donne ne correspond pas à la réalité historique.

Une « doctrine Monroe » dévoyée

Dans son discours du 2 décembre 1823, le président James Monroe n’avait nullement voulu conférer aux États-Unis le droit d’intervenir à leur gré dans l’hémisphère occidental ou de s’immiscer outre-mesure dans les affaires des pays du continent latino-américain. Sa « doctrine » consistait uniquement à refuser toute intervention européenne sur le continent américain. C’est aux Européens qu’il s’intéressait lorsqu’il affirmait, « comme principe touchant les droits et les intérêts des États-Unis, que les continents américains […] ne sauraient être considérés comme des sujets de colonisation future par quelque puissance européenne que ce soit ». C’est bien pourquoi Carl Schmitt s’était prononcé en son temps en faveur d’une « doctrine Monroe européenne », interdisant aux pays anglo-saxons toute présence ou intervention militaire sur le territoire européen, mers comprises.

On ne peut certes pas reprocher à Trump de vouloir défendre en priorité les intérêts de son pays. On devrait plutôt se demander pourquoi les Européens ne se préoccupent pas d’abord de défendre les leurs. La réponse est simple. La construction européenne ayant été liée depuis ses débuts au lien transatlantique, ils ne parviennent pas à comprendre que l’Europe pourrait aussi se construire sans eux.

La démission de l’Europe

Les Européens répètent qu’ils ont besoin des États-Unis et qu’ils veulent rester à tout prix leurs alliés au moment où ceux-ci leur font savoir qu’ils n’ont nullement besoin d’eux. Habitués à se tenir en vassaux soumis, ils sont tétanisés de peur à l’idée de s’opposer frontalement à la Maison-Blanche. Alors que l’on assiste en direct à un « découplage » historique au sein de l’Alliance atlantique, ils se refusent à en tirer la leçon. Ils s’accrochent à Washington comme un chien qui prétendrait négocier la longueur de sa laisse. Au lieu de rechercher les moyens de devenir une puissance autonome, ils sont prêts à accepter d’être humiliés comme l’a été Ursula von der Leyen, lorsqu’elle s’est rendue le 27 juillet dernier sur le golf privé de Trump en Écosse et a cédé sans protester à ses exigences en matière de droits de douane imposés à l’Europe.

S’en remettre aux Américains du soin de garantir leur défense, ce que les Européens font depuis des décennies, impliquait déjà de leur part un abandon de souveraineté. Au moment où la garantie américaine disparaît, loin de vouloir récupérer leur souveraineté, ils multiplient les démarches pour se proclamer plus que jamais des vassaux. Qu’il s’agisse des données, d’intelligence artificielle, de mise à jour de logiciels, de moyens de défense, l’Europe reste à la merci du bon vouloir américain, au moment même où les États-Unis déclarent froidement qu’il ne faut plus compter sur une protection qui leur coûte trop cher. Ils invoquent le droit international, qui a quasiment disparu, ils parlent de solidarité occidentale alors que l’« Occident » a également disparu, ils persistent à vouloir rester au sein de l’OTAN alors que celui-ci est en passe d’éclater. N’ayant toujours pas compris que l’on est en train de changer de monde (de Nomos de la Terre), ils se raccrochent désespérément au monde ancien qui disparaît sous leurs yeux.

En cas d’annexion du Groenland, ils protesteront, mais se garderont bien d’engager des représailles. Or, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, pourrait très bien, par exemple, revenir sur sa récente décision d’acquérir des avions de chasse F-35 américains, au lieu de s’équiper d’avions européens (quand la France s’en était étonnée, elle avait répondu que son pays se sentirait toujours plus proche de Washington que de Paris !). Les Européens donneront de la salive et de la voix, et rien d’autre. Une fois encore, ils seront inexistants, faute de moyens, et surtout de volonté.

On en revient au constat fait il y a plus de 2000 ans par Thucydide : «Les forts font ce qu’ils peuvent et les faibles subissent ce qu’ils ont à subir ». Les faibles, aujourd’hui, ce sont les Européens.

Alain de Benoist (Site de la revue Éléments, 16 janvier 2026)